私たち木の根っこメンバーは、普段は医療、福祉の現場で働いています。

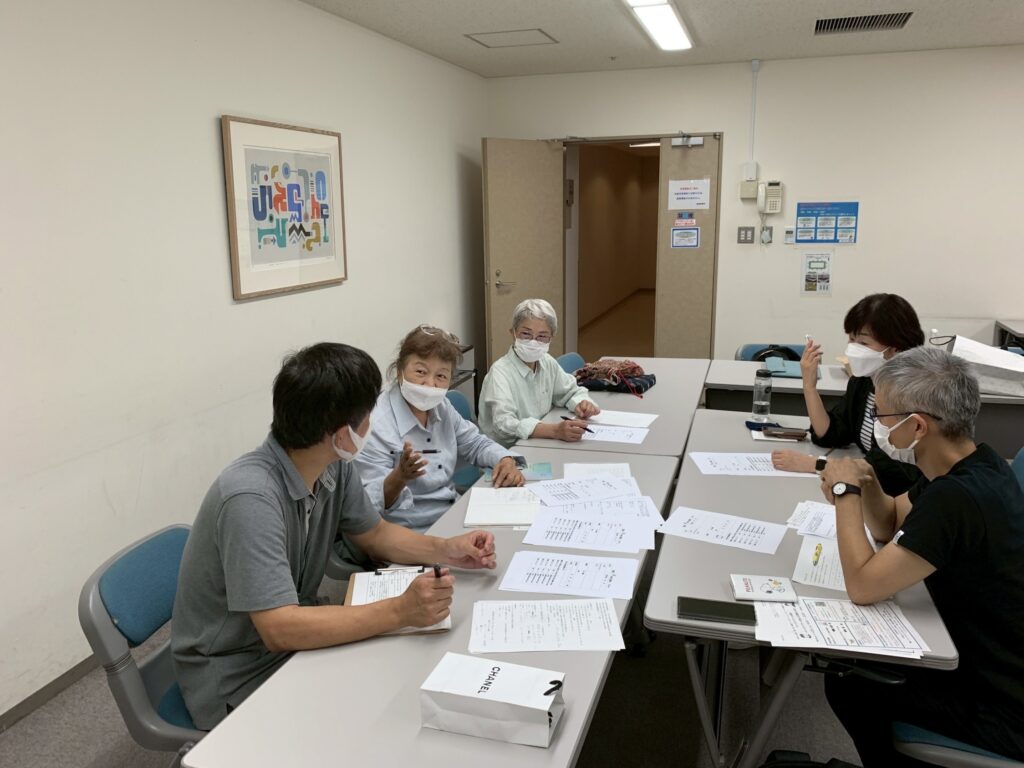

毎月のヤングケアラーズカフェの運営の他、2ヶ月に1回定例会を開いています。

今回はその定例会で話し合われた内容の一部をご紹介します。

~ 木の根っこが行った啓発活動から ~

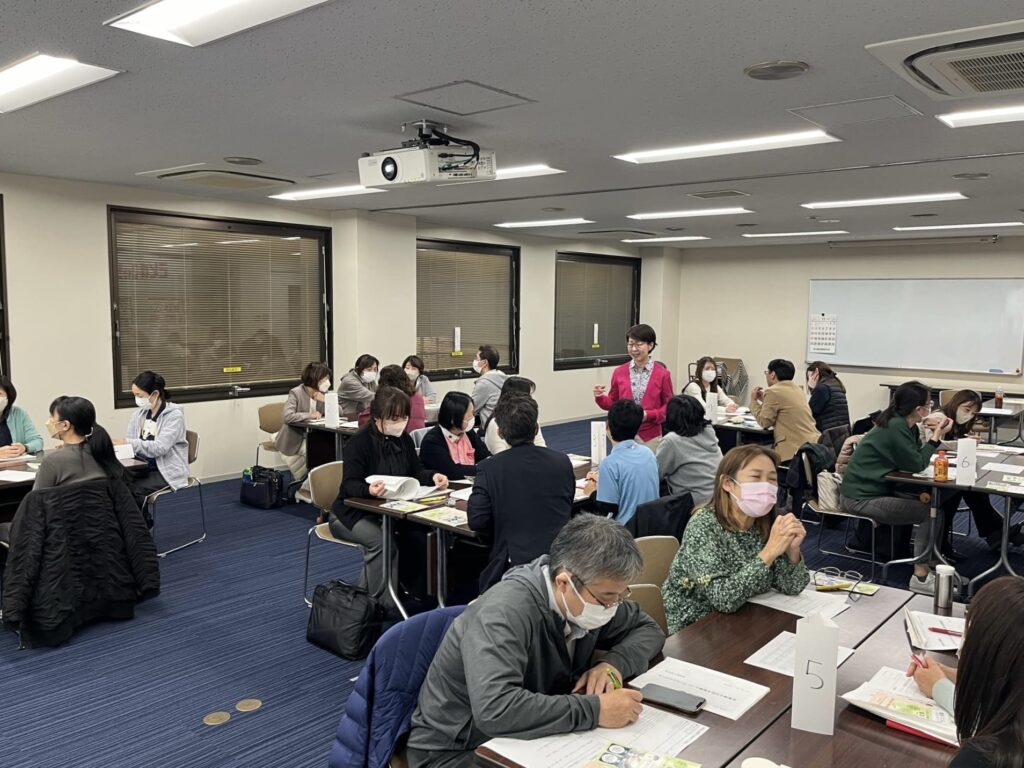

福祉の現場を担う事業所さんの中には、ヤングケアラーの問題に向き合おうとしてくださる方たちがいらっしゃいます。私たちに講師依頼をしてくださり、ヤングケアラーが抱える問題について、一緒に考える機会を持ちました。木の根っこの研修では、グループワークを取り入れ、ディスカッションする機会を多く設けています。

「ヤングケアラー」と言う言葉はだいぶ認知されてきましたが、実際はどうでしょうか。

研修に参加された方々も、「ヤングケアラー」という言葉をご存じの方は多くいらっしゃいました。

しかし、言葉としては知っていても、自分の担当しているご家庭の中に、「ヤングケアラーが存在している。」もしくは、「存在しているのかもしれない。」ということに、気がついている方は少ないです。

ディスカッションする中で、「もしかして、あの子もそうだったのかも…。」と、目の前の子どもと結びついていくということでした。

これらのことから、やはり、講師から話を聞くだけの受け身の研修ではなく、ディスカッションする場を持つことを大事にしたいと木の根っこのメンバーも感じました。

~ ケアマネジャーの本音 ~

一方で、ケアマネジャーから聞いた「本音」も、定例会で共有されました。

「仕事を進める上では、たいていの場合、キーパーソンと呼ばれる主たる介護者と、やり取りをして、話を進めていく。ヤングケアラーの存在が見えるようで、隠れてしまう場合もある。多忙な業務をこなす中では、ヤングケアラーの問題まで取り出せない。」

残念ながら、多くの現場で起こっている現実だと思います。今の社会、余裕がなくて確かにそういう現実もあるのかもしれません。

でもこのまま、放っておいてよいのでしょうか。

~ 子どもたちの声 ~

私たちは、ヤングケアラーズカフェ若葉を続ける中で、

子どもたちの声を聴いてきました。

カードゲームをしたり、カレーを食べたりする中で、子どもたちが発した言葉があります。

「大人が変わらないと私たちの状況は変わらないよ。」

ヤングケアラーの置かれている状況は、自分のことを差し置いて、夜中に起こされて、食事を作らなければならないことや、入浴のお世話をしなければならないこと…などなど、さまざまですが、

いくら制度が整ったとしても、

「ヤングケアラーが存在していることに気が付いて、制度につなげてくれなければ状況は変わらない」し、

「制度につながったとしても、本人が外からの支援を受け入れてくれなければ、ヤングケアラーの置かれている状況はみじんも変わらない。」

この声は私たちに強く響いています。

今後も、啓発活動をすることの重要性を再確認しました。

~ ヤングケアラーの抱える問題を解決するために ~

1月17日(土)夜に、医療・福祉の専門職向け研修を行います。

詳細決まりましたら、また改めてご案内いたします。

~ ホームページに記載したヤングケアラーの定義の見直し ~

2022年法人設立当時に作成したホームページに記載したヤングケアラーの定義も改めて見直しました。

「過度な家族の世話や家事・介護を担う子ども」と、記載をしましたが、

「過度な」は必要でしょうか。

「過度な」とは誰が決めるのでしょうか。

ケアをしたことでプラスの影響もあるけれど、ケアと自分の体や心や生活とのバランスが取れないので、ケアをしたくない場合もあるという子どももいる事を聞きました。

まずは、「しんどい」とか、「誰かに話を聞いてほしい」に対応することが必要と考えました。

そのようなことから、

「過度な」という言葉と、「マイナス」という文言を削除する事にしました。

今回も熱く語り合う定例会となりました。